Une mare au Pré des Anglais

Suite au budget participatif de 2021, le pré des Anglais est labellisé « refuge LPO » (Ligue de Protection des Oiseaux), afin de créer un refuge de biodiversité . Suite à cela, le groupe biodiversité s’est mobilisé autour du projet de création d’une mare permettant de favoriser la biodiversité.

Une réunion publique d’information s’est tenue en salle du conseil de la mairie, le mercredi 10 janvier à 19h. Une trentaine de personnes sont venues échanger, faire part de leurs inquiétudes, découvrir le projet. Les élus porteurs du projet mais également des experts (LPO et EID – Entente Interdépartementale Démoustication) étaient présents pour répondre aux questions, apporter leur éclairage et échanger avec l’ensemble des participants.

Un grand merci à tous pour la richesse des échanges.

Vous pouvez écouter ci-dessous l’intégralité de la réunion publique d’information du 10 janvier 2024.

Temps d’ouverture de la pêche dans la Saône :

Toutes espèces (sauf dérogations ci-dessous) : du 8 mars au 21 septembre 2025 inclus.

- Truite fario et autres salmonidés : du 8 mars au 21 septembre 2025 inclus (sauf la truite arc-en-ciel, pour laquelle la pêche est ouverte toute l’année)

- Ombre commun : uniquement du 17 mai au 21 septembre 2025 inclus

- Brochet : du 26 avril au 21 septembre 2025 inclus

- Sandre : du 26 avril au 21 septembre 2025 inclus

- Black-bass : du 5 juillet au 21 septembre 2025 inclus

- Anguille jaune : du 5 juillet au 21 septembre 2025 inclus (la pêche de l’anguille argentée est interdite, quelle que soit la période de l’année)

- Écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles : uniquement les 28,29 et 30 juillet 2025 inclus

- Grenouilles vertes et rousses : du 1er juillet au 21 septembre 2025 inclus

Consulter l’arrêté préfectoral fixant les périodes d’ouverture de la pêche et les modes de pêche spécifiques autorisés dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon pour l’année 2025.

La pêche amateur ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher. Les pêcheurs professionnels peuvent placer, manœuvrer et relever leurs filets en engins quatre heures avant le lever du soleil et quatre heures après son coucher.

Seule la pêche de nuit de la carpe est autorisée (tous les jours sur notre commune).

Nombre de captures de salmonidés autorisées : 6 par jour et par pêcheur.

Nombre de captures de sandres, brochets et black-bass autorisés : 3 (dont un seul brochet) par jour et par pêcheur de loisir.

Voir ci-dessous la vidéo de Chloé Lafay, naturaliste qui nous a entrainés dans les rues de St Germain à la découverte des oiseaux locaux

prise de vue Quentin Ambert-Fourcade

Permis de (bien) planter !

Un guide du Département du Rhône à télécharger, dans lequel vous trouverez des idées et conseils pour des haies belles et vivantes dans votre jardin.

Apprenez à connaître les plantes qui poussent près de chez vous

À la faveur du confinement, nous avons découvert dans nos rues des plantes banales et surprenantes. Le projet de science participative du Muséum national d’Histoire naturelle et de Tela Botanica, vise à permettre aux citadins de reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues de leur quartier. Plus d’informations.

L’hiver est une période propice pour les interventions sur les arbres de nos jardins mais que faut-il tailler ? quand intervenir ? comment s’y prendre ? Il n’est pas évident de savoir quoi faire devant un arbre et ça n’est pas un court article qui fera le tour de la question, mais il peut servir à rappeler quelques principes de base et orienter ceux qui veulent aller plus loin vers des ouvrages plus détaillés.

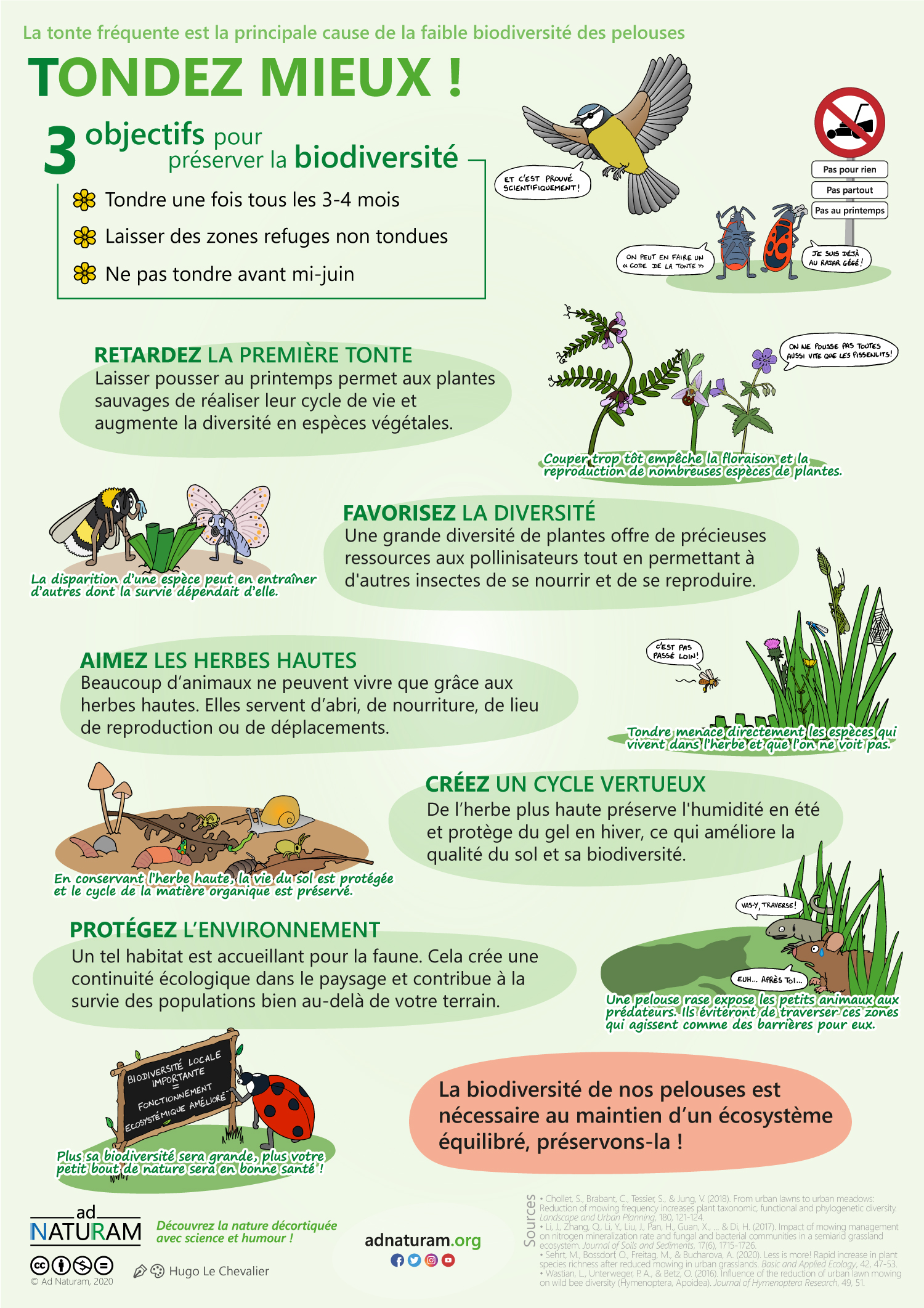

Tonte des pelouses

Tondez mieux ! Un poster de l’association Ad Naturam

Taille des arbres

Pourquoi tailler ?

Un arbre n’a pas besoin d’être taillé et la coupe de branches saines est toujours traumatique pour lui, alors pourquoi taille-t-on ? La taille sert uniquement à conformer l’arbre aux contraintes que lui imposent les humains :

- Adapter la structure d’un jeune plant

- Créer ou maintenir une forme architecturée

- Garantir la circulation des piétons, ou des véhicules lorsque l’emplacement de l’arbre l’exige

- Assurer la sécurité des personnes

- Garantir la régularité et les calibres de fructification

Avant d’entreprendre de tailler ou faire tailler un arbre ou un ensemble d’arbres, il est essentiel de bien avoir évalué les raisons qui imposent une intervention et l’objectif de celle-ci. Cela permet alors de limiter les actions à celles qui servent cet objectif et assurer un suivi dans le temps de l’atteinte de cet objectif.

Quand tailler ?

On évite d’intervenir lors de la montée de sève lorsque l’arbre puise dans ses réserves pour recréer son feuillage ou entre fin août et la chute des feuilles lorsqu’il les reconstitue. Reste donc l’hiver pendant la dormance et l’été. On se limitera l’été à des interventions légères (formation des jeunes arbres, tonte des formes architecturées) et on réalisera le reste en hiver. Pour certaines essences, on évitera d’intervenir l’été en raison de l’activité de certains pathogènes.

Les fruitiers à noyaux supportent moins facilement les tailles répétées que les fruitiers à pépins. Une taille trop sévère risquant de provoquer une gommose (écoulement de gomme), on taillera très peu au-delà du retrait du bois mort.

Quelques principes :

Ne pas intervenir à proximité de câbles électriques.

Une échelle doit être fixée en partie supérieure et inférieure. Intervenir sur des arbres est une activité technique qui devient également dangereuse lorsque les arbres sont de grande taille. Ne pas hésiter à faire intervenir un professionnel lorsque c‘est nécessaire.

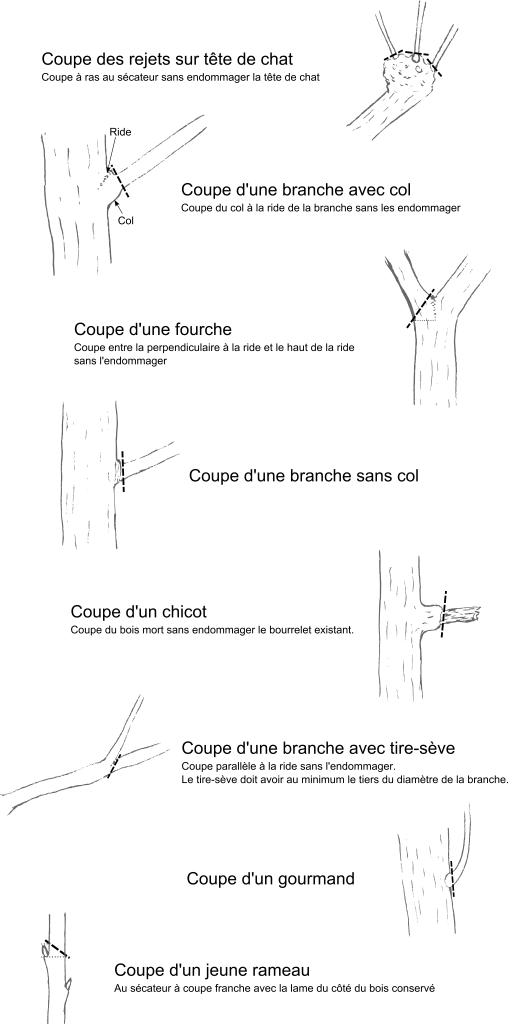

Pour déterminer où réaliser une coupe, il faut anticiper la réaction de l’arbre à celle-ci. S’intéresser au mode de croissance de l’essence sur laquelle on intervient, à son architecture est un préalable nécessaire pour prendre les bonnes décisions.

Lors d’une coupe, l’arbre va isoler les parties blessées pour préserver le reste de son fonctionnement. Il va boucher les vaisseaux endommagés, construire des barrières internes pour éviter la propagation des pathogènes vers le cœur de l’arbre et le long des cernes et finalement recouvrir la blessure pour celer la partie affectée. On parle de compartimentation plutôt que de cicatrisation, les tissus affectés ne se régénérant pas. Pour faciliter ce processus, il est primordial de :

- Ne pas couper de branches de diamètre trop important, selon les essences on se limitera à 5cm (Bouleaux, Cerisiers, Frênes, Pommiers, Saules, …) ou 10cm (Charmes, Chênes, Erables, Platanes, Tilleuls, …) maximum (à revoir à la baisse si la vigueur de l’arbre est faible).

- Réaliser des coupes propres en respectant les schémas présentés ci-dessous.

- Utiliser des outils bien affûtés et les désinfecter entre les arbres pour éviter de propager des pathogènes.

- Limiter l’ampleur de l’intervention, l’arbre a besoin de mobiliser des réserves et de réaliser de la photosynthèse pour réagir rapidement, le bois et les feuilles (ou futures feuilles) retirés réduisent d’autant ces réserves et la capacité à réaliser de la photosynthèse.

- Conserver si possible un tire-sève pour améliorer l’alimentation de la zone blessée en ressources.

Étêter un arbre adulte n’est pas une bonne solution et ne permet pas de réduire sa hauteur durablement. L’arbre va rapidement remplacer le houppier manquant par de grands rejets qui seront faiblement ancrés sur le tronc. La blessure du tronc aura beaucoup de mal à se refermer et le tronc risque de se creuser endommageant souvent irrémédiablement la structure de l’arbre.

Pour la sécurité, le retrait du bois mort suffira dans la plupart des cas. Le bois mort n’est pas en lui-même un problème pour l’arbre et si ce dernier n’est pas dans un espace fréquenté (piétons ou véhicules), on pourra conserver le bois mort pour son intérêt écologique.

Il est contre-productif de retirer le lierre. Le lierre n’est pas un parasite, il pousse sur ses propres racines et protège l’écorce de l’arbre sur lequel il grimpe des coups de soleil ou des trop grands froids tout abritant de nombreux auxiliaires. Le lierre ne s’enroulant pas autours des arbres, il n’empêche pas le tronc de croître normalement.

Les trognes ou les tailles sur tête de chat demandent un entretien régulier, faites la taille d’entretien en supprimant l’ensemble des rejets tous les 1 à 3 ans. La taille se réalise au sécateur ou à la scie tirante, au plus près de la tête de chat en prenant soin de ne pas la blesser.

Après un accident ou une taille trop brutale, l’arbre va passer par une phase de réaction qui peut durer plusieurs années avant de revenir dans un mode de développement normal. Il peut être préférable d’attendre quelques années avant d’intervenir.

Pour aller plus loin :

- Connaissance des arbres : Christophe Drénou, L’arbre, au-delà des idées reçues, Institut pour le développement forestier, 2017

- Taille des arbres d’ornement : Christophe Drénou, La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au comment, Institut pour le développement forestier, 1999

- Formation et fructification des arbres fruitiers : Coordination Jean-Marie Lespinasse et Evelyne Leterme, De la taille à la conduite des arbres fruitiers, Rouergue, 2005

- Formation des arbres fruitiers, formes architecturées : Jacques Beccaletto, Encyclopédie des formes fruitières, Actes Sud / Ecole nationale supérieure du paysage, 2001